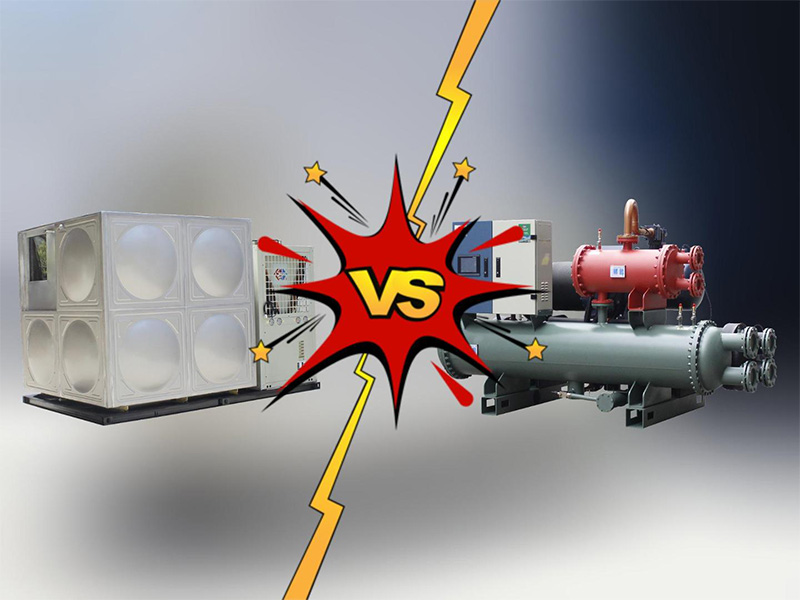

在中央空调系统选型中,冰蓄冷机组与传统冷水机组是两种主流技术路线。它们虽同为核心冷源,但在运行逻辑和经济性上存在显著差异。理解这些差异,有助于企业根据自身需求做出更优选择。

一、运行逻辑与成本结构:时间差的智慧

传统冷水机组: 遵循“即需即产”模式。当建筑需要冷量时,压缩机实时启动制冷,耗电量与冷负荷需求同步。其运行成本高度依赖实时电价,在用电高峰时段费用激增。

冰蓄冷机组: 核心在于“时空转移”。利用夜间电网低谷时段(电价低廉)开动主机全力制冰,将冷量以冰的形式储存起来。在白天电价高峰时段,则主要依靠融冰来满足建筑冷负荷需求,大幅减少甚至避免在电价高峰时运行主机。其核心优势在于巧妙利用峰谷电价差,显著降低整体运行电费。

二、经济性:短期投入与长期回报

传统冷水机组: 系统相对简单,初始设备投资通常较低,机房占地面积要求也相对较小。但其“生命期成本”中,电费支出占比巨大,尤其在高电价地区或峰谷差大的地方,长期运行费用是沉重负担。

冰蓄冷机组: 由于增加了蓄冰装置和更复杂的控制系统,初始投资成本通常高于传统机组。然而,其最大价值在于卓越的运行成本节省能力。通过大量使用廉价的谷电制冰替代昂贵的峰电制冷,能在较短时间内(通常几年)收回增量投资,并在设备整个生命周期内持续产生可观的经济效益。对于电费支出敏感的项目,其长期经济性优势突出。

三、社会价值与政策红利:平衡电网的帮手

传统冷水机组: 其用电模式加剧了电网的峰谷差,在夏季用电高峰时段给电网带来巨大压力。

冰蓄冷机组: 扮演着“电网调峰填谷”的重要角色。它将主要用电负荷从白天的用电高峰转移到夜间低谷,有效削平了用电峰值,减轻了电网压力,提高了电力设施的利用效率。正因为这种显著的移峰填谷社会效益,许多地区的政府和电力公司会出台针对性的激励政策,如专项补贴、容量电费减免或更优惠的蓄冷电价,这进一步提升了冰蓄冷项目的投资回报率和吸引力。

四、适用场景:需求决定选择

传统冷水机组: 更适用于电价峰谷差不大、对初投资极其敏感、或全天冷负荷波动相对平缓、无显著用电高峰压力的项目。其结构简单、技术成熟、维护相对便捷。

冰蓄冷机组: 在以下场景优势尽显:

峰谷电价差显著的地区: 这是其经济性发挥的前提。

短时高负荷需求场景: 如商场、剧院、体育馆、办公楼(日间集中使用)、数据中心等,其冷负荷高峰往往与电价高峰高度重合,冰蓄冷移峰效果最佳。

电力增容困难或费用高昂的项目: 冰蓄冷大幅降低了白天的电力需求峰值,可显著减少变压器容量和配套电力设施投资。

重视企业社会责任、追求绿色运营的项目: 其削峰填谷特性符合节能减排趋势。

冰蓄冷与传统冷水机组并非简单的替代关系,而是各有其适用天地。传统机组以其较低的初投资和成熟可靠,在特定场景下仍是优选。而冰蓄冷技术则代表了一种更智能的能源管理策略,其核心价值在于通过时间差创造经济效益和社会价值。

企业在决策时,应超越单纯的设备价格比较,深入分析当地电价政策、自身负荷特性、电力增容成本及可能的政策支持,进行全生命周期的成本效益测算。对于符合冰蓄冷优势场景的项目,它往往是实现长期降本增效、践行绿色用能的战略性选择。